圖片來源 : shutterstock、達志影像

全球主要經濟體對智慧財產局的投資規模,清晰且直接的反映了各國在科技創新與產業升級上的不同戰略。邁入第3季,多國智財局2026年的財政預算已紛紛出爐, 且讓我們一探究竟。 筆者特別挑了台灣經濟部智慧財產局(TIPO)、美國專利商標局(USPTO)以及韓國智慧財產局(KIPO)的2026財政預算案來研究,雖然三者在規模上差距懸殊,卻各自展現了鮮明的政策取向。其中美國是台灣申請境外專利最多的國家,而韓國則是在產業發展上與台灣有很多雷同的地方,值得台灣學習。

在進入正文前,先說明三點。首先,為了方便閱讀與比較,筆者把不同的幣值全換算成新台幣(匯率: 1 美元 ≈ 32 新台幣;1 韓元 ≈ 0.022 新台幣);此外,由於3國規模相差甚巨,因此加入了人口基數作為觀察點,而人口基數採 2025 年底預估值。最後,要注意的是,USPTO是自給自足的單位,主要收入來源為規費、年費及服務費…等等,而其年度預算即其預估2026年的收入;而KIPO及TIPO則是收入上繳國庫,再提出預算案待國會通過後,由政府統一撥款。

圖1. TIPO、USPTO、KIPO 2026財政預算案比較;資料來源:各IPO 2026年財政預算案;整理製表:北美智權報/李淑蓮 。備註1:金額統一換算為新台幣 (1 美元 ≈ 32 新台幣;1 韓元 ≈ 0.022 新台幣;人口基數採 2025 年預估值)。備註2:TIPO及KIPO收入上繳國庫,再由政府統一撥款;USPTO主要收入來源為規費、年費及服務費,經費自給自足,無政府撥款。

總量比較(規模與人力)

從表1可見,美國USPTO在規模上明顯領先,預期2026全年收入約 1,599億 (新台幣,下同),可使用總額約 1,500億,並維持/增加龐大的營運準備金與儲備。在員工人數方面,2026年編制為15,363名(含全職員工14,451名) 。當中,負責專利及商標的人數分別為13,597及1,767。 值得注意的是,專利審查人員高達11,814名 (全職審查人員10,995名) ;此規模代表美國USPTO以使用者付費模式支撐大規模審查、資訊系統、以及在地外擴展辦公網絡。

南韓 KIPO的年度總預算約159.4億 ,較2025年增加4.2億新台幣,展現出政府以智慧財產為基礎推動產業升級和經濟成長的強烈意志。其中,用於核心項目的支出大幅提升92億,較前一年增加11.8億,並在政策中強調透過預算提升來支援高品質審查、IP 融資與產業化支援。KIPO曾於預算案中提到多項中小企業與 IP 金融支持計畫,顯示資源配置除審查外,亦重視 IP 商業化與市場保護。至於人力配置方面,2023年年報顯示,KIPO專利審查員 (含發明及新型) 共876名、商標 (含設計)審查員共213名。

台灣TIPO在 2026 年度編列的總預算為47.5億,整體屬於中小規模。由於規模有限,TIPO 將重點放在提升行政效率與數位化轉型,包括建置 AI 智權服務平台、推動文件全面數位化,以及推行新創快速審查制度。這些措施的共同目的,是希望讓新創公司能在4個月內獲得專利審查結果,以加速創新成果的市場化。在有限資源條件下,TIPO 並未像韓國KIPO那樣投入龐大金融支援,而是以檢索服務與審查加速作為新創企業的主要支援工具。這是一種務實取向,企圖用效率與技術來補足財務資源的不足。至於人力配置方面,TIPO於2026編制員工共822名;此外2024年年報顯示, 專利審查員 共391名、商標審查員共88名。

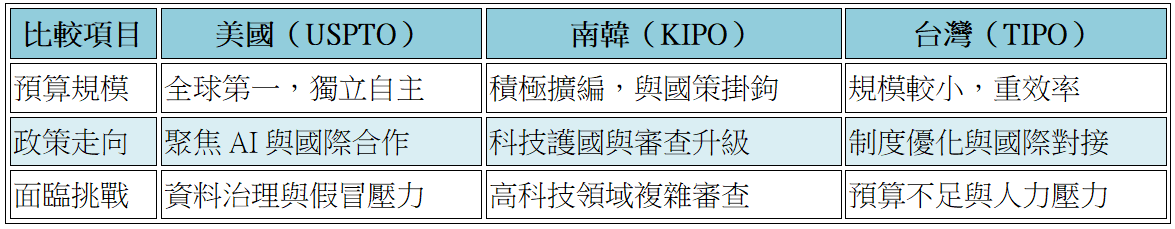

圖2. 台、美、韓三國預算反映不同國策定位 ;整理製表:北美智權報/李淑蓮

【本文未完,完整內容請見《北美智權報》388期:從智財局2026預算看戰略:TIPO、USPTO、KIPO比一比】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡