|

風險基礎績效管理

誠如彼得·杜拉克(Peter Drucker)名言:「您無法管理您所不能測量的!」(You can't manage what you cannot measure.)或「你衡量什麼,就得到什麼!」 (What you measure gets done)。各類管理報表對於公司經營團隊的重要性,有如汽車駕駛儀表板,若無具體的數字管理,僅憑藉管理者的主觀認知,可能無法掌握實際全局,及時修正策略與方針,亦無法及時發掘績效不彰的單位與個人,予以輔導改善。

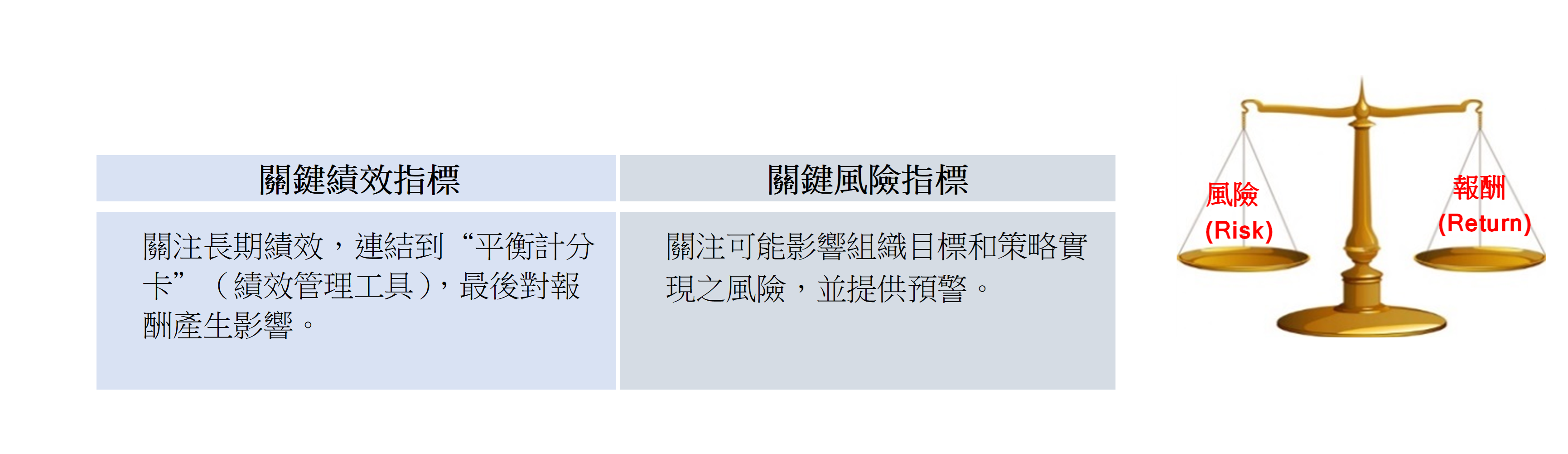

同樣地,亦適用於風險管理,相對於「關鍵績效指標」(Key Performance Indicator, 簡稱KPI),也應建立完善的「關鍵風險指標」 (Key Risk Indicator, 簡稱KRI),二者主要不同之處,KPI關注短、中、長期績效,連接“平衡計分卡”,最後對報酬產生影響;KRI則關注可能影響組織目標和策略實現的風險並提供預警,以確保「風險」與「報酬」的平衡,請詳以下比較表:

表6. 關鍵績效指標 vs. 關鍵風險指標

依據維基百科定義,關鍵風險指標係一種管理指標,用於指示某項活動的風險程度。它與關鍵績效指標的不同之處,在於後者旨在衡量某項工作的執行情況,而前者則係對未來可能產生不利影響之指標。 KRI可提供預警,發現可能損害活動的潛在事件,能夠顯示組織正在遭受或極有可能遭受超出已定義之風險胃納的衡量標準。組織具有不同規模和環境,故每個企業可考慮以下步驟來選擇自己的KRI:

• 平衡選擇風險指標,包括績效指標,潛在指標和趨勢

• 確保選定之指標深入到事件根本原因

• 選擇高相關性和高可能性來預測重要風險

- 高業務量影響

- 容易測量

- 與風險高度相關

- 敏感度

若公司內部已建置關鍵績效指標(KPI),就能更好地監控績效,而關鍵風險指標(KRI)通常係KPI的領先指標 (Leading indicator),若能透過前瞻性方法來發展和監控KRI,就可更好地提供早期量化預警,在早期有效地緩解潛在風險,最小化負面影響。因此,持續衡量關鍵風險指標,可以為企業帶來以下好處:

• 提供預警:可以採取積極因應行動。

• 提供風險事件回顧觀點 (Backward looking):可以從過去經驗學習教訓。

• 提供達到風險胃納和容忍度的指標。

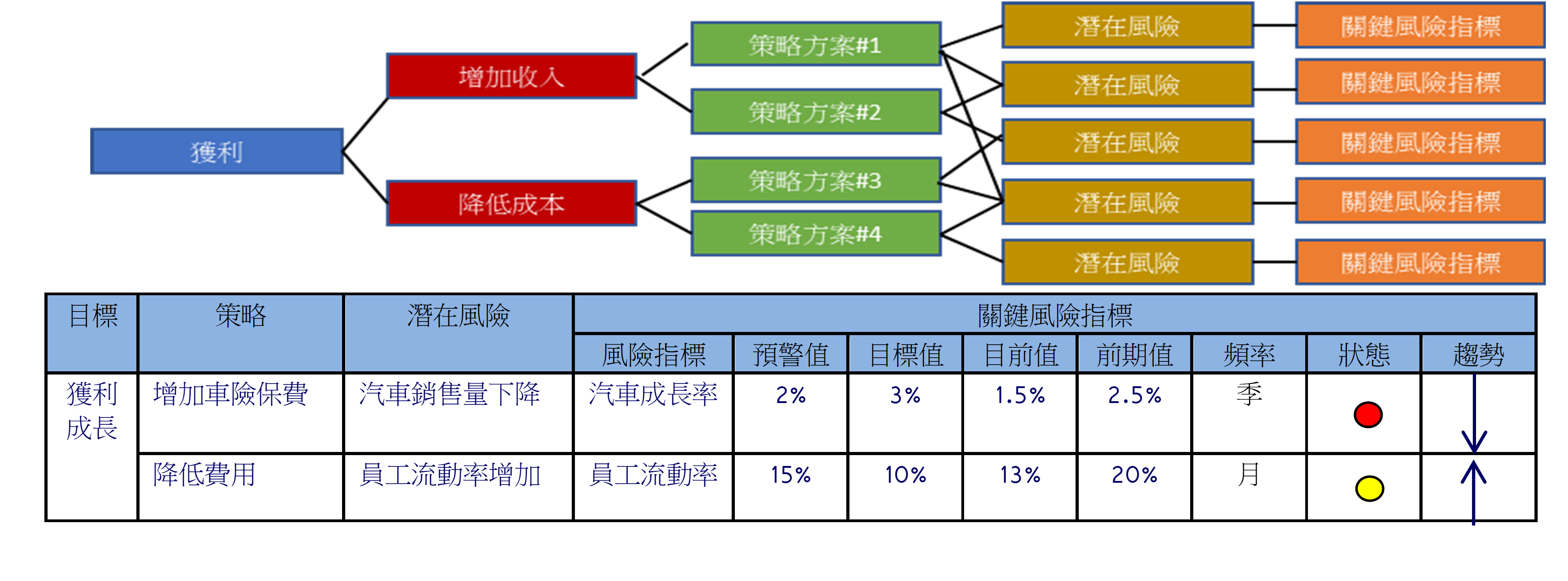

如何設定KRI呢?可先從目標展開,找出策略方向與對應行動方案,再逐一辨識潛在風險,最後針對每項風險,找出關鍵風險指標 (包括可容忍最大/小預警值、目標值、目前值、前期值、監控頻率、紅/黃/綠燈狀態與趨勢等資訊),〈圖9〉係簡單示意圖說明:

圖9. 目標、策略、風險與關鍵風險指標間連結

陳素敏顧問簡介

(歡迎有興趣的保險公司洽詢陳素敏顧聯絡)

|